Chacun sait désormais que la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre, n’arrête pas d’augmenter, alimentant un réchauffement climatique global de plus en plus visible. Les bonnes résolutions prises, année après année, par les quelques responsables politiques qui font mine de s’intéresser au sujet le temps des COP, n’y changent malheureusement rien : malgré un court répit lié au ralentissement momentané de l’activité économique en 2020 pour cause de pandémie mondiale et malgré les efforts de certains pays, dont la France fait partie, qui ont réussi à diminuer progressivement (mais encore très timidement) leurs émissions de gaz à effet de serre, les rejets de ces gaz dans l’atmosphère terrestre, principalement le dioxyde de carbone et le méthane, continuent d’augmenter d’année en année !

Mesurer la concentration de CO2 dans l’air ambiant ne pose pas de difficulté technique et il est donc assez facile de suivre ce paramètre. Mais ce dernier fluctue énormément dans le temps car directement influencé par l’activité biologique végétale et par les conditions météorologiques. En 2019, la Ville de Paris avait ainsi encouragé des chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement à installer un réseau de mesures sur l’ensemble du territoire métropolitain avec notamment une station de mesures sur le toit de l’université de Jussieu, pour établir mensuellement une météo locale du carbone permettant de suivre les évolutions de ce paramètre dans le temps et aider à évaluer les politiques publiques engagées.

Toute la difficulté est en effet d’analyser ces fluctuations dans le temps et dans l’espace pour en tirer des conclusions globales sur des tendances à long terme. C’est notamment ce qui avait été fait dans une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique Science Advances par une équipe de chercheurs allemands qui avaient estimé, sur la base d’une modélisation numérique alimentée par de nombreux points de mesures, que la concentration moyenne de CO2 dans l’atmosphère terrestre était alors de 412 ppm (partie par million, autrement dit, pour chaque million de molécule de gaz dans l’air ambiant, en moyenne 412 sont des molécules de dioxyde de carbone).

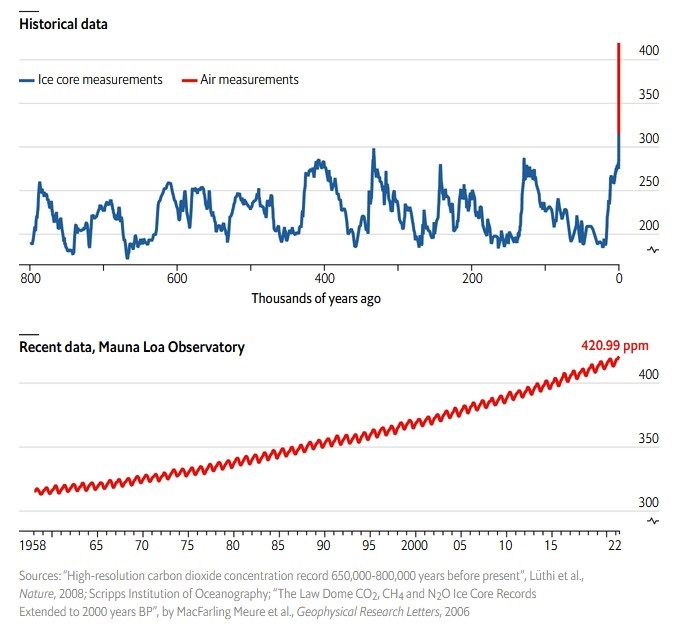

En soi, ce chiffre n’est guère parlant. Il l’est davantage lorsqu’on le compare aux situations antérieures que notre planète a connues et que l’on peut reconstituer en analysant les bulles de gaz piégées dans certains sédiments marins enfouis ou dans des carottes glaciaires prélevées en profondeur. On constate dès lors qu’il faut remonter à la fin du Pléistocène, il y a 3 millions d’années pour retrouver de telles concentrations de CO2 dans l’atmosphère terrestre, supérieures à 400 ppm. A l’époque, notre lointain ancêtre, Australopithecus africanus, commençait tout juste à peupler les savanes africaines. La température moyenne à la surface du globe était supérieure de 3 à 4°C, les arbres poussaient dans l’Antarctique et le niveau des océans était plus haut de 15 à 20 m par rapport à ce que nous connaissons.

Depuis cette lointaine période que l’homme n’a pas connue, la concentration moyenne de CO2 à la surface du globe est toujours restée à une moyenne très inférieure, ne dépassant jamais 280 ppm, du moins jusqu’au début du XXe siècle. Pour suivre ces fluctuations, la station de référence est celle du Mauna Loa, à Hawaï, car c’est la plus ancienne où ce paramètre est suivi en continu, en l’occurrence depuis 1958, ce qui correspond à une période où le développement industriel était déjà largement amorcé mais où ses impacts environnement mondiaux commençaient tout juste à être perceptibles.

La concentration en dioxyde de carbone suit une fluctuation saisonnière régulière avec un maximum en mars, juste avant le démarrage du cycle végétatif. Les enregistrements de la station d’Hawaï, connus sous le nom de « Keeling Curve » sont accessibles en temps réel et montrent une tendance très nette et ininterrompue à l’augmentation, avec un nouveau record battu le 9 mai 2024 à un niveau jamais atteint de 427,7 ppm. Mais ce qui inquiète surtout les scientifiques, c’est la vitesse à laquelle ces valeurs augmentent. Entre mars 2023 et mars 2024, l’augmentation est en effet de 4,1 ppm, ce qui représente la plus forte croissance annuelle jamais enregistrée depuis la mise en service de la station en 1958. Non seulement la concentration en CO2 de l’atmosphère terrestre atteint des records que la Terre n’a pas connus depuis plus de 3 millions d’années et que l’Homme n’a jamais vécu, mais surtout cette augmentation se fait à une vitesse inégalée et qui continue d’accélérer d’année en année, comme si la machine était en train de s’emballer.

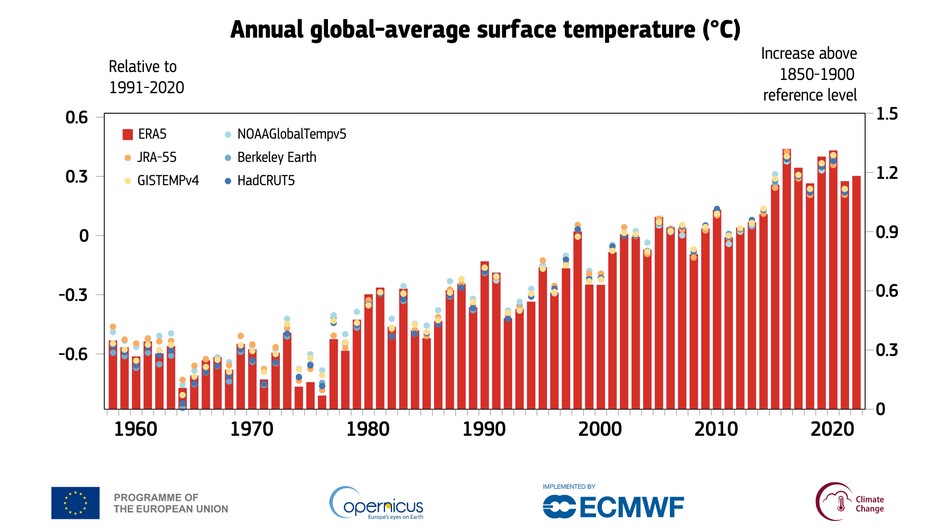

Une accélération qui est d’ailleurs encore plus sensible pour les rejets de méthane. En effet, le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique révélait, dans sa dernière synthèse pour l’année 2022, que cette année-là les concentrations moyennes de gaz à effets de serre avaient augmenté par rapport à leur niveau de référence du XIXe siècle, de 50 % pour le dioxyde de carbone (passant de 278 à 417 ppm) mais de 162 % pour le méthane (passant de 0,72 à 1,9 ppm), sachant que l’impact de ce dernier gaz sur le réchauffement climatique à court terme est très supérieur à celui du CO2 (84 fois supérieur sur 20 ans, même si la durée de vie de ce gaz dans l’atmosphère est inférieur, ce qui en atténue l’impact sur le long terme).

Ces données factuelles n’ont donc rien de rassurant et se traduisent d’ores et déjà par un réchauffement climatique mondial supérieur à 1,2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, ce qui laisse penser que le seuil fatidique de 1,5 °C qui servait de référence lors de la COP 21, sera très rapidement atteint. Un sondage effectué par le média britannique The Gardian auprès de nombreux scientifiques ayant participé aux travaux du GIEC et publié le 8 mai 2024, montre d’ailleurs que 80 % de ces chercheurs estiment que l’augmentation de température moyenne atteindra très vraisemblablement 2,5 °C d’ici 2100. Les trois-quarts d’entre eux se montrent désespérés par l’inertie de nos responsables politiques et par l’importance majeure du lobby économique, notamment issu de l’activité pétrolière.

L’actualité récente semble d’ailleurs plutôt leur donner raison à en croire les dernières révélations du Washington Post qui indiquait, le 11 mai 2024, que l’équipe de campagne de Donald Trump, possible nouveau Président des États-Unis à l’issue des prochaines élections de novembre 2024, aurait promis, à une vingtaine de dirigeants de grosses entreprises du secteur pétrolier de mettre fin aux réglementations à caractère environnemental qui gênent le développement de leur activité, s’il devait être réélu.

Alors que les entreprises du secteur auraient déjà versé 6,4 millions de dollars pour financer sa campagne, Donald Trump espère obtenir 1 milliard de dollars de leur part, leur assurant que le retour sur investissement leur sera favorable du fait des avantage fiscaux et réglementaires qu’il compte leur accorder en cas de réélection, s’engageant notamment à faciliter l’exportation de gaz naturel liquéfié, à accorder de nouvelles concessions de forages pétroliers dans le Golfe du Mexique et à alléger les restrictions de forage en Alaska. Certains sont restés dans l’histoire pour avoir promis leur trône contre un plat de lentilles ; nos responsables politiques le resteront sans doute pour avoir rendu la vie humaine impossible sur Terre en échange de leur réélection…

L. V.

Étiquettes : changement climatique, Economie, Environnement, International, pétrole, pollution, Sciences, USA

10 juin 2024 à 8:13

[…] entre la pandémie de Covid qui a marqué les esprits, les fractures sociale qui s’aggravent, la crise écologique qui se concrétise et les tensions internationales entre guerre en Ukraine et conflit à Gaza, […]