La ministre du Travail, Myriam El Khomri (photo © R.Meigneux / Sipa)

Alors que le débat fait rage depuis des semaines autour du projet de loi sur le travail, défendue par la ministre Myriam El Khomri, les commentaires médiatiques et politiques nous abreuvent de considérations absconses sur une obscure question d’ « inversion de la hiérarchie des normes »… Une expression qui fleure bon le jargon technocratique et qui nécessite une petit « décryptage » pour rester dans le registre des expressions dont raffolent nos médias préférés…

Qu’est-ce que « la hiérarchie des normes » ?

Pour l’histoire du « jargon », on doit ce concept à un juriste austro-américain, Hans Kelsen. L’auteur de la Théorie pure du droit (1959) explique que des normes valent plus que d’autres et que toute norme inférieure doit respecter celle qui se situe au-dessus d’elle. Exemples : une loi doit être conforme à la Constitution et, de même, un accord entre deux parties (entre partenaires sociaux ou bien un contrat de travail entre un salarié et sa direction) doit être conforme à la loi. D’où ce qu’on appelle le « principe de faveur » : une norme inférieure (le contrat) ne peut déroger à une norme supérieure (la loi) que si, et seulement si, elle lui est plus favorable.

Que dit le projet de loi Travail ?

La loi indique clairement dès ses premières lignes son objectif : « une refondation du Code du travail ». L’article 2 (le plus controversé) réécrit ainsi les dispositions du Code portant sur la durée du travail, l’aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.

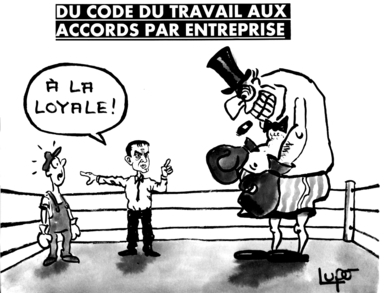

Le nouveau principe (effectivement appelé « inversion de la hiérarchie des normes ») est que des accords d’entreprises peuvent déroger aux règles de branche, voire, pour certain points, au cadre national. Prenons un exemple précis tiré du projet de loi adapté en première lecture sans débat (par application de l’article 49.3 de la Constitution) par l’Assemblée Nationale le 12 mai dernier : le paiement des heures supplémentaires.

« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche […] prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % »

« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-26 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».

Ainsi le nouveau cadre général permettrait de déroger, dans le cadre d’un accord d’entreprise, à la règle commune de majoration de 25 à 50 % du paiement des heures supplémentaires pour autoriser un taux de 10%.

Quelles en seraient les conséquences ?

Quelles en seraient les conséquences ?

Dans le cas ci-dessus, le paiement des heures supplémentaires varierait donc d’une entreprise à l’autre. Même si, bien sûr, un accord d’entreprise pourrait prévoir une majoration (100 %, 200 % ?), il est vraisemblable que la majorité des accords se fera au rabais. Les interventions de la ministre et du premier ministre insistent d’ailleurs sur le fait que l’objectif premier de la loi est d’abord d’améliorer la compétitivité des entreprises.

La conséquence la plus immédiate, notamment pour notre exemple des heures supplémentaires, serait, dans les entreprises où les employés refuseraient de réduire les majorations d’heures supplémentaires, un chantage progressif à l’emploi au nom de la concurrence (c’est ce qui a motivé les routiers). A terme, l’alignement pour tous sur 10 % et le nivellement de fait par le bas…

Autre conséquence, un affaiblissement encore plus grand des syndicats. Privés de négociations globales ou de branches, l’activité syndicale, organisée autour des accords d’entreprises, relèverait plus d’un comité local, voire d’une amicale. Car le système syndical français ne bénéficierait pas, bien évidemment, de la cotisation syndicale obligatoire des pays germains ou nordiques, ni de l’exclusivité de représentation par entreprises américaine.

Autre conséquence, un affaiblissement encore plus grand des syndicats. Privés de négociations globales ou de branches, l’activité syndicale, organisée autour des accords d’entreprises, relèverait plus d’un comité local, voire d’une amicale. Car le système syndical français ne bénéficierait pas, bien évidemment, de la cotisation syndicale obligatoire des pays germains ou nordiques, ni de l’exclusivité de représentation par entreprises américaine.

Un dernier point, plus éloigné, mais qui me semble essentiel dans l’esprit républicain : si, dans notre pays, l’accord privé est reconnu, il ne permet cependant jamais de déroger aux règles communes. Le consommateur, l’emprunteur, l’employé, le malade hospitalisé, le citoyen, sont ainsi protégés des dérives qui établiraient des inégalités dans ses droits fondamentaux. De ce point de vue, « l’inversion de la hiérarchie des normes » ne me semble pas acceptable.

Un dernier point, plus éloigné, mais qui me semble essentiel dans l’esprit républicain : si, dans notre pays, l’accord privé est reconnu, il ne permet cependant jamais de déroger aux règles communes. Le consommateur, l’emprunteur, l’employé, le malade hospitalisé, le citoyen, sont ainsi protégés des dérives qui établiraient des inégalités dans ses droits fondamentaux. De ce point de vue, « l’inversion de la hiérarchie des normes » ne me semble pas acceptable.

Il y a dans cette affaire, à mon sens, une grande hypocrisie de la part du gouvernement et du patronat. A la limite, la diminution légale à 10 % de la majoration des heures supplémentaires pour tous respecterait au moins les principes. Mais justifier à terme une telle évolution par le besoin de « négociation collective », comme indiqué dans la Loi, n’est intellectuellement pas honnête.

Jbx

Étiquettes : Actualités, conflits, democratie, Emploi, libre-échange

Laisser un commentaire