Construit sur ordre de l’empereur Domitien, au 1er siècle après Jésus Christ, sans doute dans les années 80 à 90 de notre ère, l’amphithéâtre romain d’Arles fait partie des 20 plus grands édifices de ce type connus au monde. A l’époque la ville d’Arelate est en pleine expansion, ayant choisi en 49 avant J.-C. de soutenir Jules César contre la ville de Marseille, ce qui lui vaut de devenir colonie romaine quelques années plus tard. Les Grecs implantés à Marseille y avaient pourtant aménagé un comptoir commercial, sous le nom de Theliné, aux alentours de 500 av. J.-C., mais les populations celtes locales avaient repris le contrôle de la vile dès le début du IVe siècle av. J.-C.

La colonisation romaine permet à la ville d’Arelate un développement rapide avec l’aménagement de plusieurs quartiers successifs qui débordent rapidement des remparts édifiés sous le règne d’Auguste, en rive gauche du Rhône, et finalement abattus. L’amphithéâtre est le bâtiment le plus emblématique de cette période avec ses dimensions imposantes : de forme elliptique, son grand axe atteint 136 m de longueur, pour une hauteur de 21 m, et il pouvait contenir de l’ordre de 25 000 spectateurs dans sa configuration originale, répartis sur 34 niveaux de gradins.

Sa façade est ornée de 2 rangées superposées de 60 arcades en plein cintre et l’édifice avait été aménagé avec un dispositif judicieux de galeries circulaires, de passages horizontaux et d’escaliers disposés alternativement, pour faciliter le remplissage simultané des différents gradins. Initialement, l’édifice était surmonté d’une attique, aujourd’hui disparue, sur laquelle étaient fixés les mâts permettant de tendre le vélum pour abriter les tribunes. La partie centrale, l’arène proprement dite où se déroulaient les jeux et les combats de gladiateurs, était séparée des tribunes par un mur soigneusement appareillé et était rehaussée par un plancher en bois désormais disparu.

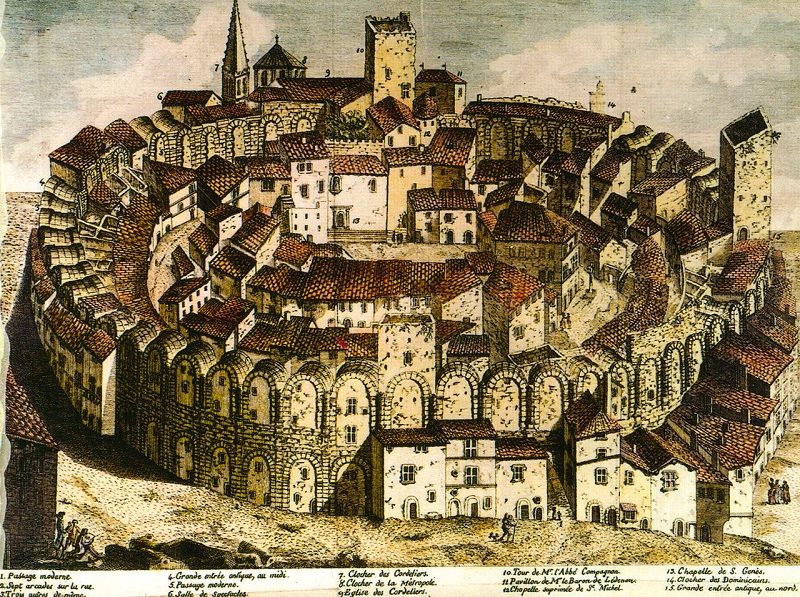

Très utilisé pendant tout l’empire romain et même au-delà jusque vers 550 après J.-C., alors que la ville d’Arles est tombée sous la domination des Francs, l’amphithéâtre romain perd progressivement sa fonction au cours du VIe siècle, alors que la ville subit plusieurs sièges successifs et une crue importante en l’an 580, suivi de périodes de famine et d’insécurité croissante. Les habitants se replient dès lors dans l’enceinte de l’amphithéâtre transformé en forteresse. Quatre tours de défense sont édifiées avec les pierres mêmes de l’édifice, et on compte alors plus de 200 maisons et même 2 églises qui s’entassent dans les arènes. En 1533, le roi François 1er, de passage, se désole de l’état déplorable de ce somptueux vestige romain envahi de masures délabrées et insalubres.

Il faudra pourtant atteindre 1823 pour que la municipalité d’Arles prenne le taureau par les cornes et entreprenne l’expulsion puis la démolition des 212 maisons d’habitations encore présentes dans l’enceinte ou contre la façade. L’opération, colossale, ne sera achevée qu’en 1851, même si en 1830 le dégagement est suffisamment avancé pour y organiser une première course de taureaux, histoire de célébrer la toute récente prise d’Alger. Dès lors, l’ancien amphithéâtre romain, désormais plus connu sous le nom d’arènes d’Arles, devient un haut-lieu de la tauromachie, tandis que les autorités s’évertuent à retrouver et à restaurer les vestiges de l’ancien édifice, classé monument historique dès 1840 par Prosper Mérimée, puis inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981.

Une œuvre gigantesque et qui n’est toujours pas achevée près de deux siècles plus tard ! Des sommes importantes ont été investies et des générations d’architectes des monuments historiques se sont succédé pour tenter de consolider ces ruines et de les restaurer en essayant de rester fidèle à leur état initial. A partir de 1987, les travaux se concentrent sur la travée 45, avec une reprise des parements des façades et du promenoir, ainsi que la reconstitution des parties hautes de l’entablement du premier étage. En 1998, après une série de fouilles réalisées sous le monument, un programme ambitieux de restauration est élaboré, dans le cadre du Plan patrimoine antique en PACA. Une première tranche de travaux a débuté en 2003, portant sur les travées 46 à 52, suivie d’une seconde à partir de 2005 sur les travées 34 à 45, et enfin d’une troisième entre 2008 et 2013, qui permet, aux termes de 10 ans de travaux et pour une dépense globale de près de 25 millions d’euros, de restituer un édifice nettement rajeuni.

Mais un autre chantier a été engagé depuis et se poursuit, concernant cette fois la restauration des arènes de Nîmes, dans le Gard. Ces dernières ont également été construites vers 90 après J.-C. et comportent, comme l’amphithéâtre d’Arles, 60 travées avec autant d’arches en façade, même si les dimensions de l’édifice sont légèrement moindres avec un grand axe de 133 m seulement. Lui aussi a servi de forteresse et a abrité de nombreuses maisons pendant tout le Moyen-Age, avant d’être dégagé au cours du XIXe siècle. Mais contrairement à celui d’Arles, il a conservé son attique de couronnement et une bonne partie de ses gradins.

Comme à Arles, de nombreuses opérations de consolidation ont déjà eu lieu. Le parvis a été réaménagé en 2007 et un programme ambitieux de restauration en site occupé a été engagé depuis 2009, car la construction reste très fragilisée par les nombreuses infiltrations d’eau qui, au fil des siècles, ont causé de multiples écaillements voire éclatements des pierres de taille. Depuis 15 ans, les travaux se poursuivent donc, ayant déjà permis de traiter 29 des 60 travées, avec une perspective d’achèvement pour 2034, pour un coût global assez conséquent de 54 millions d’euros, financé par l’État, le Département du Gard, la Région et la Fondation internationale pour les monuments antiques de Nîmes.

Le travail est complexe car il vise à remplacer le moins de pierres possibles pour conserver à ce vestige antique son apparence actuelle. Les parements ont d’abord été consolidés par des injections de mortier et la mise en place de goujon métalliques ou en fibre de verre. Les pierres sont ensuite soigneusement nettoyées par un procédé aussi doux que possible, par nébulisation, puis application de compresses à base d’algues et d’agents actifs et enfin microgommage.

Une fois ce lifting effectué, un diagnostic fin est effectué pour décider, soit de remplacer le bloc s’il est trop fragilisé, soit d’en recoller certaines parties par injection de résine époxy, soit de procéder à une greffe en remplaçant les parties manquantes ou altérées. Un véritable travail de romain, surtout dans les parties supérieures où 10 % des gradins ont totalement disparus, ce qui oblige à les remplacer par des blocs neufs, taillés dans la carrière voisine de Barutel. En parallèle, des feuilles de plomb sont posées sur les parties horizontales et des gouttières en inox sont posées pour drainer les eaux pluviales tout en protégeant la pierre de l’altération. Après l’amphithéâtre d’Arles, celui de Nîmes devrait bientôt retrouver tout son lustre antique !

L. V.

Étiquettes : Histoire, Urbanisme, archéologie, Arles, Chantier, Antiquité, Nimes

Laisser un commentaire